Soziale Bindungen als Longevity-Turbo: Warum Freundschaften Ihr Leben verlängern können

Inhaltsverzeichnis

Ein gutes Netzwerk aus Familie, Freunden und Gleichgesinnten ist mehr als nur ein nettes Extra im Leben – es kann buchstäblich über Gesundheit und Lebenserwartung entscheiden. Neueste Forschungsergebnisse belegen, dass Menschen mit stabilen sozialen Bindungen im Schnitt länger und glücklicher leben. Sie sind stressresistenter, leiden seltener an chronischen Erkrankungen und erholen sich schneller von Rückschlägen. In diesem ausführlichen Artikel widmen wir uns dem Thema soziale Bindungen als wichtige Säule der Langlebigkeit.

Wir schauen uns an, wie sich Beziehungen und Freundschaften von der Kindheit bis ins hohe Alter verändern, und geben Tipps, wie Sie im stressigen Alltag oder in herausfordernden Phasen des Lebens Ihre Bindungen pflegen und ausbauen können. Natürlich darf auch der Part über Einsamkeit nicht fehlen: Wie beeinflusst es unsere Lebensspanne und kann man auch allein glücklich alt werden?

Die Macht der Beziehungen: Soziale Bindungen und Langlebigkeit

„Warum sind soziale Kontakte so wichtig für ein langes Leben?“

Soziale Bindungen sind weit mehr als ein angenehmer Zeitvertreib – sie wirken sich direkt auf unsere körperliche und seelische Gesundheit aus. Eine der bekanntesten Langzeitstudien (Holt-Lunstad et al., Perspect Psychol Sci, 2015) zeigt, dass Einsamkeit das Sterberisiko um bis zu 26 % erhöhen kann. Im Umkehrschluss bedeutet das: Wer gut vernetzt ist und sich auf seine Familie und Freundschaften verlassen kann, lebt oftmals nicht nur länger, sondern auch mit höherer Lebensqualität.

Psychosoziale Gesundheit als Longevity-Faktor

Wer sich gut aufgehoben und wertgeschätzt fühlt, erlebt weniger Stress, produziert weniger Stresshormone wie Cortisol und hat demnach ein stärkeres Immunsystem. Zudem wirken Freundschaften als emotionaler Puffer in Krisenzeiten: Ob Jobverlust, gesundheitliche Probleme oder familiäre Konflikte – ein stabiles soziales Netz fängt uns auf.Ein Interview mit den Gründerinnen

Wie Freundschaften sich über die Jahre verändern

Von der Schulzeit bis ins Seniorenalter

- Kindheit und Jugend: Hier sind Freundschaften oft spielerisch, spontan und von gemeinsamen Interessen geprägt. Man lernt, Konflikte zu lösen, sich abzugrenzen und Vertrauen aufzubauen.

- Junge Erwachsene: Studium, Berufseinstieg – in dieser Phase verändern sich Freundeskreise oft stark. Neue Umgebungen bringen neue Kontakte, alte Schulfreundschaften laufen mitunter aus.

- Familiengründung: Wer Kinder bekommt, hat oft weniger Zeit für Freundschaften und verlagert seinen Fokus auf familiäre Bedürfnisse. Gleichzeitig ergeben sich neue Bekanntschaften durch Eltern-Treffen oder Kinderaktivitäten.

- Ruhestand und Seniorenalter: Jetzt spielt Gemeinschaft wieder eine große Rolle. Gemeinsame Hobbys, Reisen oder ehrenamtliches Engagement können ältere Menschen zusammenführen und das Gefühl der Einsamkeit bekämpfen.

Der „Freundschafts-Kreislauf“

Es ist völlig normal, dass sich Freundschaften im Laufe des Lebens wandeln. Manchmal driften Wege auseinander, manchmal entstehen enge Verbindungen innerhalb kurzer Zeit. Wichtiger als die Anzahl der Kontakte ist oft die Qualität der Beziehung: Wer ein oder zwei wirklich enge Bezugspersonen hat, lebt nachweislich gesünder und zufriedener als jemand mit einer großen, aber oberflächlichen Kontaktliste.

Einsamkeit – Der stille Killer?

„Einsamkeit und Langlebigkeit: Was sagt die Forschung?“

Das Gefühl, niemanden zu haben, kann das Immunsystem schwächen und Stresshormone dauerhaft in die Höhe treiben (Cacioppo & Hawkley, Trends Cogn Sci, 2009). So entsteht ein Teufelskreis: Wer einsam ist, zieht sich noch mehr zurück, steigert damit die Isolation und verschlechtert seine psychische Gesundheit. Im schlimmsten Fall kann das zu erhöhtem Blutdruck, Schlafstörungen oder sogar Depressionen führen.

Unterscheiden Sie „Alleinsein“ und „Einsamkeit“

Alleinsein ist ein äußerer Zustand – man ist faktisch ohne andere Menschen. Einsamkeit hingegen ist ein subjektives Gefühl, das unabhängig davon auftreten kann, ob man tatsächlich allein ist oder nicht. Wer zufrieden alleine lebt und sich nicht einsam fühlt, kann durchaus gesund und glücklich alt werden. Wer jedoch unter mangelnden Kontakten leidet, sollte aktiv gegensteuern.

Alleinsein als Chance?

„Kann man alleine alt werden und glücklich sein?“

Nicht jeder Mensch benötigt ein großes soziales Netzwerk, um sich wohlzufühlen. Manche genießen das Alleinsein und finden darin Kraft, Kreativität oder Selbstbestimmung. Studien zeigen, dass Resilienz hier eine große Rolle spielt: Wer alleine lebt, aber dennoch zufrieden ist, neigt zu guter Selbstfürsorge, pflegt Hobbys und hat oft eine stabile psychische Verfassung.

Wenn das Alleinsein kippt

Problematisch wird es, wenn das Alleinsein in Isolation umschlägt – also, wenn man zwar wenige Kontakte hat, sich dabei jedoch unfreiwillig und unglücklich fühlt. Dann steigen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mentale Probleme und sogar frühzeitige Sterblichkeit. Es lohnt sich daher, aktiv zu prüfen, ob man das Alleinsein genießt oder ob es beginnt, einen zu belasten.

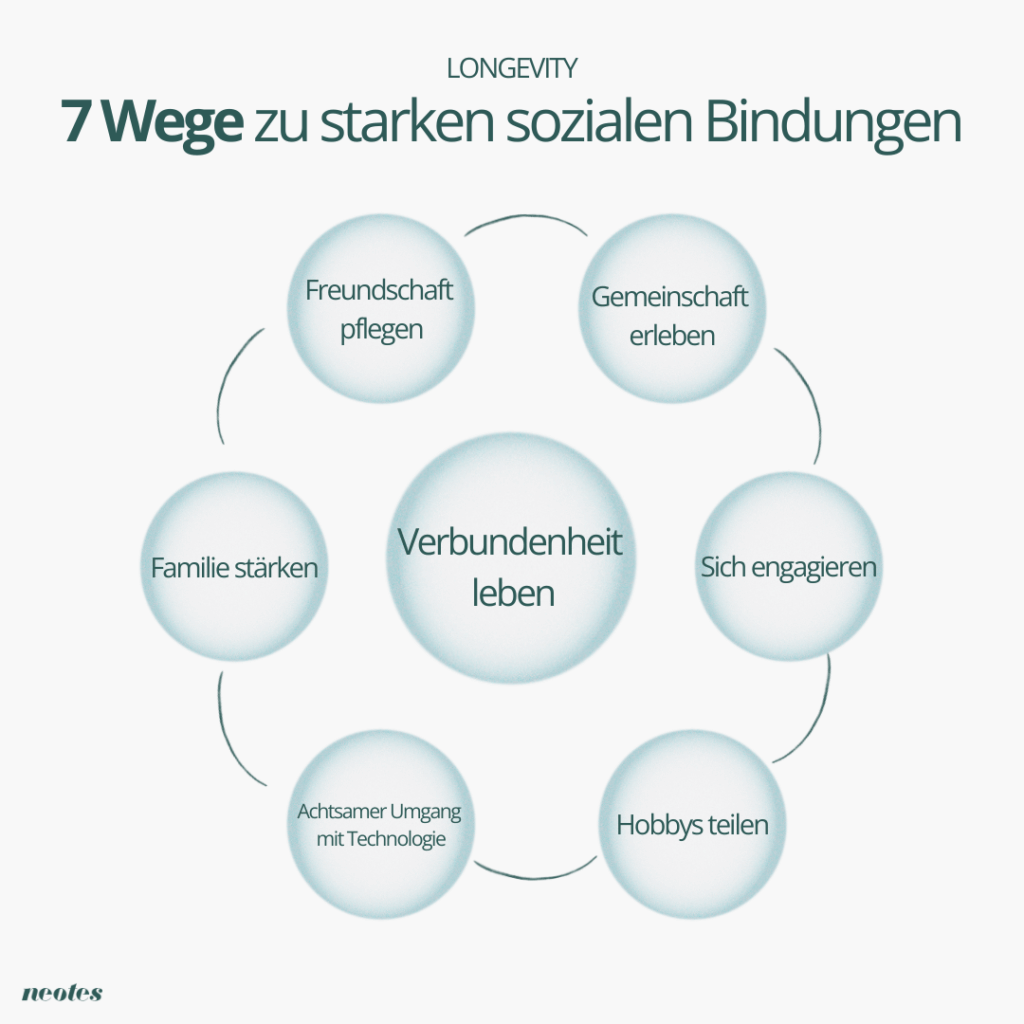

Wie man soziale Bindungen stärkt: Praktische Tipps

1. Zeit einplanen

So banal es klingt: Beziehungen brauchen Zeit und Pflege. Vereinbaren Sie regelmäßige Treffen mit Freunden oder der Familie, seien es gemeinsame Essen, Spieleabende oder Spaziergänge. Blocken Sie sich im Terminkalender feste Slots – genauso wie für Sport oder Arbeit.

2. Interessen teilen

Ob Klettern, Kochen, Basteln oder gemeinsames Laufen – Hobbys verbinden. Suchen Sie sich eine Aktivität, die Ihnen Spaß macht, und teilen Sie diese Begeisterung mit anderen. Das schafft schnell gemeinsame Gesprächsthemen und Erlebnisse.

3. Mut zur Offenheit

Manchmal sind wir zu stolz oder zu ängstlich, um Freundschaften zu vertiefen. Dabei ist emotionale Nähe oft das Ergebnis von Ehrlichkeit, Verletzlichkeit und dem Teilen von persönlichen Geschichten. Wagen Sie es, mehr von sich zu zeigen – das stärkt das Vertrauensverhältnis.

Familie als Stabilitätsfaktor?

4. Digitaler Kontakt als Ergänzung

Soziale Medien und Messenger-Dienste wie WhatsApp, Instagram oder Facebook können helfen, den Austausch zu erleichtern. Ein kurzer Gruß zwischendurch signalisiert, dass man aneinander denkt. Aber Achtung: Digitaler Kontakt ersetzt selten den persönlichen Austausch.

Die Rolle von Eltern, Geschwistern und Co.

Familie kann ein wichtiger Anker sein, wenn es um Emotions- und Alltagsbewältigung geht. Wer eine liebevolle, unterstützende Familie hat, profitiert in Krisenzeiten von praktischer Hilfe und emotionalem Rückhalt. Familienrituale, gemeinsame Feiern oder Ausflüge können die Bindung vertiefen und schaffen Geborgenheit.

Generationenübergreifende Beziehungen

Großeltern, Eltern und Enkel profitieren voneinander, wenn sie einen regen Austausch pflegen. Ältere Menschen bleiben geistig und emotional fit, wenn sie regelmäßig mit Jüngeren interagieren. Umgekehrt lernen Kinder und Jugendliche Werte und Geschichten aus früheren Zeiten – eine Win-Win-Situation, die sich laut Studien positiv auf die Langlebigkeit aller Beteiligten auswirkt (Uchino et al., Perspectives on Psychological Science, 2018).

Gemeinschaftsprojekte: Gemeinsam statt einsam

Ehrenamtliches Engagement

Ob in einem Verein, beim Umweltschutz, in der Kirchengemeinde oder im Tierschutz – Ehrenämter bringen Menschen zusammen, die ähnliche Werte oder Interessen teilen. Dabei entsteht oft ein starkes Gemeinschaftsgefühl, das laut Forschung als bedeutender Faktor für seelische Gesundheit und Langlebigkeit gilt (Putnam, Bowling Alone, 2000).

Co-Housing und neue Wohnformen

Besonders im Alter suchen viele Menschen Alternativen zum klassischen Alleinleben in einer Wohnung. Co-Housing-Projekte oder Mehrgenerationenhäuser bieten die Möglichkeit, Alltag und Ressourcen zu teilen, sich gegenseitig zu unterstützen und trotzdem eigenständig zu bleiben. Das stärkt die sozialen Bindungen und wirkt Einsamkeit entgegen.

Stressreduktion durch soziale Bindungen: So bleibt das Herz gesund

„Weniger Cortisol, mehr Entspannung“

Enge Freundschaften und familiärer Rückhalt können nachweislich den Stresspegel senken. Wer weiß, dass er im Notfall angerufen oder um Hilfe bitten kann, erlebt in unsicheren Situationen oft weniger Angst. Biochemisch äußert sich das in geringeren Cortisolwerten, was sich wiederum positiv auf Blutdruck und Herz-Kreislauf-Gesundheit auswirkt.

Beispiel: Ein kurzer Anruf

Selbst ein kurzer Anruf bei einer Vertrauensperson kann bereits helfen, Stresshormone zu senken. Das Gefühl, „nicht allein“ zu sein, vermittelt Sicherheit und Geborgenheit. Wer also beruflich oder privat häufig unter Strom steht, sollte sich bewusst Zeit für den Austausch mit wichtigen Bezugspersonen nehmen.

Wie soziale Bindungen die Lebensqualität im Alter steigern

Aktiv bleiben, geistig wie körperlich

Gemeinsame Unternehmungen – ob Reisen, Sport oder kulturelle Aktivitäten – halten den Geist und den Körper fit. Ältere Menschen, die in Gruppen tanzen, wandern oder Sport treiben, berichten oft von einem stabileren Selbstwert, weniger Gelenkproblemen und einer insgesamt höheren Zufriedenheit.

Der Einfluss auf kognitive Fähigkeiten

Soziale Interaktion fördert das Gehirn: Gespräche, Diskussionen und gemeinsames Lachen stimulieren verschiedene Gehirnareale. Einige Studien legen nahe, dass ein reges Sozialleben das Risiko für Demenzerkrankungen senken oder den Verlauf verzögern kann (Fratiglioni et al., The Lancet Neurology, 2020).

Kann man durch Freundschaften wirklich länger leben?

Korrelation statt Kausalität?

Die meisten Studien können zwar zeigen, dass Menschen mit intakten Beziehungen länger leben, aber man muss auch realistisch bleiben: Oft spielt auch der Lebensstil eine Rolle. Wer viele Kontakte hat, ist möglicherweise aktiver, ernährt sich gesünder oder achtet mehr auf sich selbst – sozusagen ein Verbundeffekt. Trotzdem ist die soziale Unterstützung ein bedeutender Baustein im Longevity-Konzept.

Ein Puzzle mit vielen Teilen

Ernährung, Bewegung, Schlaf, Genetik und eben die sozialen Bindungen – alles greift ineinander. neotes setzt auf ein ganzheitliches Verständnis von Gesundheit, bei dem Supplements und medizinische Checks ebenso dazugehören wie die Förderung eines erfüllten Soziallebens. Denn was nützen perfekt abgestimmte Nährstoffe, wenn man vor Einsamkeit nicht zur Ruhe kommt?

Einsamkeit im Alter: Warum sie oft unterschätzt wird

„Aber meine Eltern haben doch Nachbarn …“

Gerade im höheren Alter werden soziale Bindungen dünner: Freunde und Familienmitglieder versterben, Mobilität nimmt ab, und man scheut sich, draußen aktiv zu sein. Nachbarn sind zwar in der Nähe, aber haben oft selbst wenig Zeit. So entsteht Einsamkeit trotz potenziell vorhandener Kontakte.

Lösungen

- Besuchs- und Telefon-Patenschaften: Viele Gemeinden vermitteln „Senioren-Buddys“.

- Online-Kurse: Selbst wer wenig mobil ist, kann via Internet an Gruppenkursen teilnehmen.

- Gemeinschaftsaktivitäten: Orte wie Seniorentreffs, Kulturvereine oder Bildungsstätten.

Best Practice: Gemeinschaftsgärten

In einigen Städten gibt es Gemeinschaftsgärten, in denen jeder ein Beet pflegen kann. Hier trifft man auf verschiedenste Altersgruppen, tauscht Wissen und Gemüse aus und knüpft neue Kontakte. Solche lokalen Initiativen sind Gold wert, wenn es um das Thema „Soziale Bindungen“ geht.

Hobbys, Reisen und Alltag: So bleibt man in Kontakt

1. Gemeinsame Erlebnisse schaffen

Ob ein Wochenendausflug, eine Wanderung oder ein Kochabend: Gemeinsame Erfahrungen stärken Freundschaften und schaffen Erinnerungen, auf die man später zurückblickt. Studien belegen, dass Erlebnisse statt Konsum glücklich machen (Van Boven & Gilovich, Journal of Personality and Social Psychology, 2003).

2. Kleine Alltagsgesten

Man muss nicht immer Großes planen: Ein spontanes „Komm zum Kaffee rüber“, eine Postkarte aus dem Urlaub oder ein aufmerksamer Anruf zum Geburtstag – oft sind es die Kleinigkeiten, die das Vertrauensverhältnis festigen.

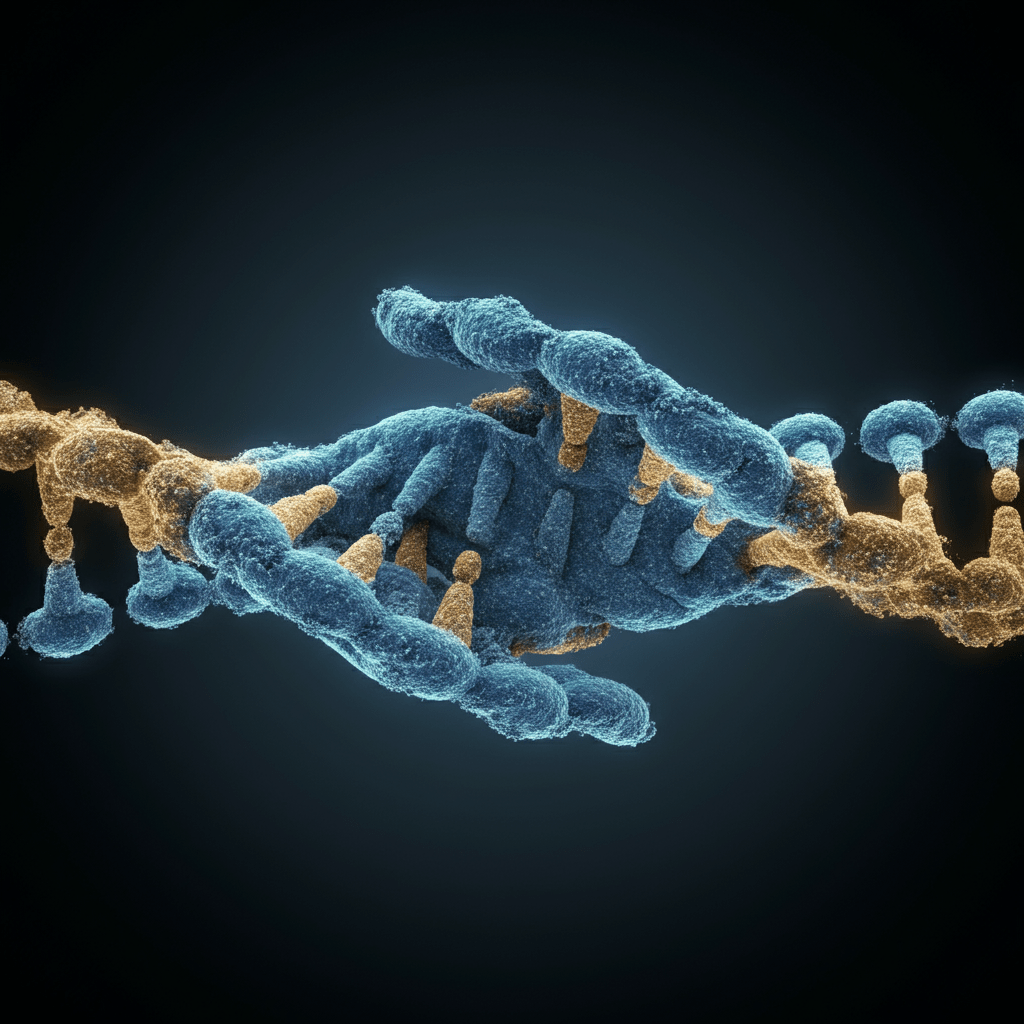

Wie beeinflussen soziale Bindungen die Genexpression?

Epigenetik und Beziehungen

Die Epigenetik erforscht, wie äußere Faktoren (z. B. Stress, Ernährung, aber auch soziale Kontakte) unsere Genaktivität verändern. Es gibt Hinweise darauf, dass Stresshormone über bestimmte epigenetische Mechanismen Gene an- oder abschalten können, was sich auf Entzündungsprozesse und Alterungsprozesse auswirkt (Cole, Nature Reviews Immunology, 2014). Wer sich gut aufgehoben fühlt, erlebt weniger Stress, was wiederum die epigenetischen Alterungsprozesse günstig beeinflussen kann.

Oxytocin und Entzündungen

Ein höherer Oxytocinspiegel, wie er bei vertrauensvollen Beziehungen entsteht, könnte entzündungshemmend wirken. Noch ist viel Forschung nötig, aber es zeichnet sich ab, dass soziale Bindungen bis in unsere Zellen hinein positiv wirken.

Fazit: Gemeinschaft bleibt essenziell

Soziale Bindungen sind kein Luxus, sondern eine Lebensnotwendigkeit – vergleichbar mit gesunder Ernährung oder ausreichend Schlaf. Ob Sie sich ehrenamtlich engagieren oder einfach Ihre alten Freundschaften wiederbeleben, liegt in Ihrer Hand. Wichtig ist, dass Sie aktiv werden, auf andere zugehen und echte Verbindungen pflegen. Ein erfülltes Sozialleben stützt nicht nur Ihre Seele, sondern kann laut Studien sogar Ihre Lebenserwartung erhöhen. In einer immer digitaleren Welt, in der Einsamkeit trotz Social Media schnell um sich greift, sind echte Begegnungen mehr wert denn je. Wer sein Herz öffnet und in Menschen investiert, sammelt am Ende vielleicht nicht mehr Geld, aber garantiert mehr Lebensfreude – und möglicherweise sogar ein paar zusätzliche, gesunde Lebensjahre.

Quellen

- Holt-Lunstad J, Smith TB, Baker M. Loneliness and social isolation as risk factors for mortality: A meta-analytic review. Perspect Psychol Sci. 2015.↗

- Cacioppo JT, Hawkley LC. Perceived social isolation and cognition. Trends Cogn Sci. 2009.↗

- Uchino BN, Bowen K, Carlisle M, Birmingham W. Understanding the links between social support and physical health: a lifespan perspective with emphasis on the separability of perceived and received support. Perspectives on Psychological Science. 2018.↗

- Putnam RD. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster. 2000.↗

- Fratiglioni L, Paillard-Borg S, Winblad B. An active and socially integrated lifestyle in late life might protect against dementia. The Lancet Neurology. 2020.↗

- Van Boven L, Gilovich T. To do or to have? That is the question. Journal of Personality and Social Psychology. 2003.↗

- Cole SW. Human social genomics. Nature Reviews Immunology. 2014.↗

Inhaltsverzeichnis